Mit der Übersiedlung in das vorbildlich sanierte und umgebaute Villengebäude in der Neutorstraße 25 im Quartier Riedenburg zu Jahresbeginn 2024 ist das Archiv der Salzburger Festspiele zu einem lebendigen Begegnungsort mit der Festspielgeschichte geworden. Die von Margarethe Lasinger entwickelte konzeptuelle Neuausrichtung des Archivs sieht mit einer Dauerausstellung zu 100 Jahren Festspielgeschichte und öffentlichen Archivstunden einen niederschwelligen Zugang vor. Seit der Wiedereröffnung im Februar konnten in den neuen Archivräumlichkeiten bereits knapp 1.000 Besucher:innen begrüßt werden. Mittlerweile sind großangelegte Digitalisierungsmaßnahmen angelaufen und künstlerische Archivprojekte in Erarbeitung. Zudem konnten wichtige Nachlässe eingebracht werden.

Archiv der Salzburger Festspiele in der Riedenburg © SF/Neumayr/Leo

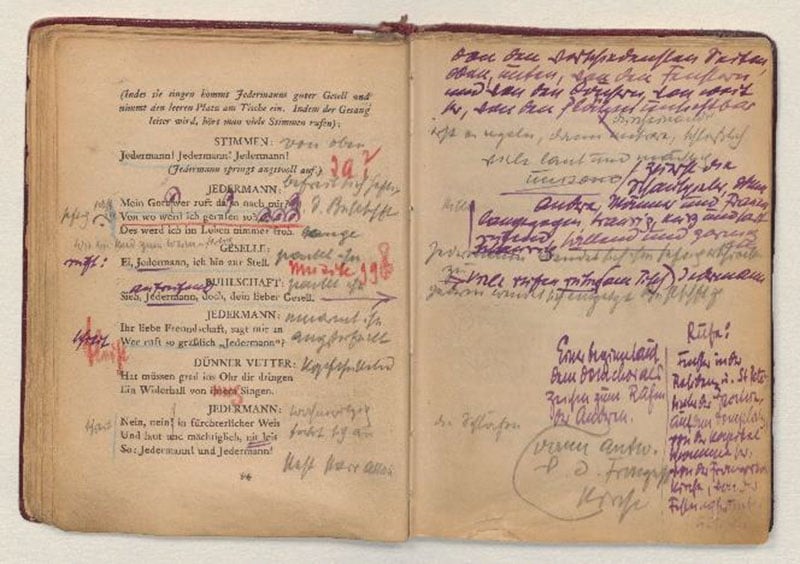

Am 16. Dezember wurde das Regiebuch Max Reinhardts zum Hofmannsthal'schen Jedermann, das im Festspielarchiv verwahrt wird, in das nationale österreichische Dokumentenerbe-Register "Memory of Austria" aufgenommen, das von der Österreichischen UNESCO-Kommission geführt wird.

Kulturerbe digital

2024 wurden gleich mehrere Archiv-Projekte angestoßen. Mit der Software FAUST wurde ein Archivinformationssystem eingeführt, mit dem die Bestände katalogisiert werden und wodurch die Voraussetzungen geschaffen sind, diese für Interessierte sichtbar zu machen. Ab etwa Herbst 2025 soll der Katalog auch über die Website zugänglich sein.

Darüber hinaus werden auf der Website sowie über kulturpool.at in Zukunft auch Digitalisate aus dem Projekt "Kulturerbe digital" gezeigt. Ziel dieses von der EU und dem Bundesministerium Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport geförderten Programms ist es, das kulturelle Erbe Österreichs mithilfe digitaler Technologien nutzbar und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nachdem die Salzburger Festspiele im Sommer 2024 die Zusage für ihren Förderantrag erhalten haben, erfolgt derzeit die Digitalisierung sämtlicher Programmhefte (seit 1920) sowie Plakate und Kostümskizzen von Festspielproduktionen. Rund 500.000 Druckseiten veranstaltungsbezogener Publikationen, 400 Plakate und etwa 3.000 Kostümentwürfe auf Papier werden dafür erfasst und aufgearbeitet. Außerdem werden 3D-Scans von Kostümen und zugehörigen Requisiten von vier ausgewählten Inszenierungen angefertigt. Ein Anfang ist mit Richard Strauss’ Der Rosenkavalier aus dem Jahr 1960 gemacht – der Eröffnungspremiere des Großen Festspielhauses unter der Leitung von Herbert von Karajan und in der Regie von Rudolf Hartmann.

Die acm (austrian capital management GmbH) unterstützt die Neupositionierung des Archivs der Salzburger Festspiele, das im Februar 2024 am neuen Standort in der Riedenburg eröffnet wurde. Kern der finanziellen Unterstützung ist die Digitalisierung zahlreicher Festspieldokumente, die durch die neuen Technologien so einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können.

Künstlerische Projekte

Zwei ganz unterschiedliche künstlerische Projekte wurden 2024 initiiert, die Ende 2025 beziehungsweise 2026 präsentiert werden. Im Festspiel-Erinnerungsbüro des Schweizer Künstlers Mats Staub kommen die Besucher:innen der Festspiele zu Wort. In ausführlichen Interviews mit Mats Staub sprechen sie von ihren schönsten, berührendsten, aber auch irritierenden Festspielerlebnissen und wie sie zu Festspieler:innen wurden. Die ausführlichen Interviews werden schließlich in komprimierte Video- und Audiosequenzen überführt und in einer installativen Präsentation öffentlich zugänglich gemacht – voraussichtlich ab Sommer 2026. Nach den ersten Interviewrunden im Mai und August 2024 wird das Erinnerungsbüro im Februar und September 2025 fortgeführt. Festspielbesucher:innen der Jahrgänge 1975 bis 2005, die Interesse haben, sich an dem Projekt zu beteiligen, sind herzlich eingeladen, sich über archiv@salzburgfestival.at für die Teilnahme am Erinnerungsbüro anzumelden.

Ein weiteres künstlerisches Projekt des Festspielarchivs, das Anfang Dezember 2024 mit einem Kick-off Meeting in Dresden startete, betrifft die Mitwirkung amS+T+ARTS Ec(h)o Residencies Programme. In einem Jury-Verfahren, an dem unter anderen die renommierte österreichische Künstlerin Eva Schlegel beteiligt war, wurde ein Konzept der in Berlin lebenden Künstlerin Iz Paehr unter dem Titel "Feeling Backwards: An Archive of Touch" als Sieger-Projekt ausgezeichnet, das nun im Residency-Programm in Zusammenarbeit mit dem Festspielarchiv bis Ende 2025 realisiert werden soll.* Iz Paehrs Anliegen, das Archiv der Salzburger Festspiele mit allen Sinnen erfahrbar zu machen, zielt auf barrierefreien Zugang von Kunst und Inklusion. Als Dissemination Partner arbeiten die Salzburger Festspiele mit Ars Electronica beim S+T+ARTS Ec(h)o Residencies Programme zusammen. (In Kooperation mit Ars Electronica wurde bereits 2023 anlässlich des Reinhardt-Jahres die virtuelle Rekreation der berühmten Faust-Stadt in der Felsenreitschule realisiert.) Das aus EU-Mitteln geförderte Programm bringt Wissenschaft, Technologie und Kunst unter dem Aspekt "Cultural Heritage Through New Technologies" zusammen. Das einjährige Residency-Programm sieht eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten vor.

Bei einem zweiten Residency-Programm mit dem Titel "Urban Digital Twins for the Salzburg Festival" kooperieren die Salzburger Festspiele mit dem Media Solution Center und Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart. Die in Wien lebende Künstlerin und Architektin Merve Sahin entwickelt mit den beiden Institutionen das Projekt "Merging Visions".*

Nachlässe

Die Bestände des Archivs wurden 2024 zudem um drei wichtige Nachlässe bereichert. Die Salzburger Festspiele bedanken sich sehr herzlich bei Leonhard M. Fiedler für die Überlassung des umfangreichen Nachlasses von Gusti Adler und bei Daniel Szelényi, Managing Director Schloss Leopoldskron bei Salzburg Global, für die erfolgreiche Vermittlung. Gusti Adler war nicht nur 20 Jahre lang die engste Mitarbeiterin und spätere Biografin von Regisseur und Festspielmitbegründer Max Reinhardt.

Sie war auch seit Kindheitstagen eine enge Freundin der unvergleichlichen Schauspielerin, Regisseurin und Ehefrau von Max Reinhardt, Helene Thimig. Der Nachlass von Gusti Adler, bestehend aus hunderten Briefen, Postkarten, Fotos, Adress- und Notizbüchern, enthält außerdem Gemälde und persönliche Gegenstände wie einen Morgenrock oder einen kleinen Reisekoffer – ein Geschenk von Reinhardts Bruder Edmund.

Der 1942 geborene und bei Paris lebende Philologe, Germanist und Literaturwissenschaftler Leonhard M. Fiedler war ein Freund der 1985 verstorbenen Gusti Adler. Einen Schwerpunkt seiner Forschung bildet Max Reinhardt, über den er mehrere Schriften veröffentlichte, so auch eine Monografie (1972).

Beim zweiten Nachlass handelt es sich um einen Teilnachlass von Ursula und Oscar Fritz Schuh, wofür sich die Festspiele herzlich bei Karoline Kampmann und Anne Kirchbach aus Starnberg bedanken. Oscar Fritz Schuh war nach dem Zweiten Weltkrieg wichtiger Regisseur bei den Festspielen und gründete in den 1970er-Jahren gemeinsam mit seiner Frau Ursula das Salzburger Straßentheater, das er bis zu seinem Tod leitete. 1951 legte Oscar Fritz Schuh mit seiner Salzburger Dramaturgie einen wichtigen Grundstein für eine erfolgreiche Programmatik der Salzburger Festspiele in der Nachkriegszeit, die noch heute im Spielplan spürbar ist. Der Teilnachlass – ein Großteil des Nachlasses von Oscar Fritz Schuh wurde bereits durch den Verein der Freunde und Förderer 1988 angekauft – enthält u. a. Briefe, Fotos, Aquarelle mit Bühnen- und Kostümentwürfen und Oscar Fritz Schuhs Spazierstock.

Der dritte Nachlass betrifft einen Teilnachlass mit Unterlagen von Heinz Adamec, für dessen Überlassung sich die Salzburger Festspiele herzlich bei Hildegard Adamec bedanken. Heinz Adamec war nach dem Tod von Reinhardts Bruder Edmund, der sich um sämtliche finanzielle Belange im "Reinhardt-Kosmos" gekümmert hatte, Reinhardts Anwalt. Nach Edmunds Tod 1929 übertrug Max Reinhardt seine rechtliche Vertretung an Heinz Adamec, der Edmunds Aufgaben in der Folge bis 1936 wahrnahm. Neben der finanziellen Organisation des Theaterbetriebs repräsentierte er Max Reinhardts Interessen, so u. a. bei der Abwicklung der Übergabe des Deutschen Theaters in Berlin an die Nationalsozialisten 1933 sowie der Verpachtung des Theaters in der Josefstadt an Ernst Lothar 1935. Diese Tätigkeiten bildet der erworbene Teilnachlass ab; er enthält, neben offiziellen Dokumenten, auch autografe Briefe von Max Reinhardt und Helene Thimig.

"Memory of the World"

Zum krönenden Abschluss des Jahres 2024 wurde das Regiebuch Max Reinhardts zu Aufführungen von Hugo von Hofmannsthals Jedermann in das nationale österreichische Dokumentenerbe-Register "Memory of Austria" aufgenommen. Das 1992 von der UNESCO begründete Programm "Memory of the World" hat zum Ziel, die weltweiten Bemühungen um den Erhalt von Dokumenten, die Bewahrung von Wissen und die Zugänglichmachung von Informationen zu fördern. Im Rahmen internationaler und nationaler Verzeichnisse werden bedeutende Dokumente und Dokumentenbestände gelistet.

Die Urkunde über die Einschreibung in das nationale österreichische Dokumentenerbe-Register überreichte die Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission, Sabine Haag, am 16. Dezember der Leiterin des Archivs der Salzburger Festspiele bei einer feierlichen Veranstaltung in der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien.

Max Reinhardts Regiebuch zu Hugo von Hofmannsthals Jedermann, © Archiv der Salzburger Festspiele

Max Reinhardts Jedermann-Regiebuch gilt als eines der zentralen Dokumente für die Identität der Salzburger Festspiele und wird im Festspielarchiv verwahrt. Es dokumentiert u. a. die beispielgebende Inszenierung des Jedermann vor der einzigartigen Kulisse des Salzburger Doms. Mit dem Domplatz hatte Reinhardt einen idealen Schauplatz gefunden. Er schuf damit jenes Konzept, das für alle Zeit untrennbar mit den Salzburger Festspielen verbunden sein sollte: die Stadt als Bühne. Das Reinhardt'sche Regiebuch basiert auf der 1911 im Berliner S. Fischer Verlag erschienenen Textausgabe von Hofmannsthals Jedermann. Es handelt sich um einen von 150 hergestellten, nicht im Handel erhältlichen Probeabzügen ("Bürstenabzug") zur zweiten Auflage. Ab 1911 befand es sich in Reinhardts persönlichem Besitz und wurde von ihm mit Regieanweisungen annotiert. Nach Reinhardts Tod 1943 verblieb es im Besitz seiner Witwe Helene Thimig, bis es das Amt der Salzburger Landesregierung 1969 direkt aus ihren Händen erwarb und der Max-Reinhardt-Forschungsstätte übergab. Seit die Bestände der Forschungsstätte 1983 resp. 1996 im Archiv der Salzburger Festspiele aufgingen, ist das Regiebuch das Herzstück von dessen Bestand.

* This project has been developed in the context of S+T+ARTS Ec(h)o. S+T+ARTS Ec(h)o is funded by the European Union under the GA. 101135691.

www.salzburgerfestspiele.at

>

>

Kommentar veröffentlichen